Come Esprimere L’incertezza (o Certezza) in Giapponese

13/04/2025L’haiku è oggi una delle forme poetiche più conosciute al mondo. Breve, essenziale, spesso legato alla natura o alla percezione del tempo, nasce in Giappone e si sviluppa nel corso dei secoli attraverso diversi passaggi culturali e stilistici.

Oggi si trovano haiku ovunque: in riviste letterarie, social media, installazioni artistiche, esercizi scolastici, antologie poetiche e workshop di scrittura.

La sua diffusione non è legata solo alla brevità, ma anche alla capacità di concentrare l’attenzione su dettagli della realtà spesso trascurati. La forma è usata da poeti, appassionati, studenti e artisti visivi per raccontare momenti, sensazioni, riflessioni.

Significato Della Parola Haiku

Il termine "haiku" deriva da due parole giapponesi:

- "hai" (俳), che significa "umoristico", "giocoso" o "leggero". Per esempio troviamo questo kanji in 俳画 (haiga – dipinti legati agli haiku), 俳写 (Haishin foto ispirate agli haiku), 俳号 (Haigo - pseudonimo poetico) e 俳優 (haiyū – attore).

- Ku (句) invece significa "verso" o "frase".

La parola Haiku significa quindi: "verso giocoso" o "verso leggero" e deriva dall’abbreviazione di “俳諧の発句 (haikai no hokku)” – cioè la prima strofa (発句 hokku) di un haikai (una forma più leggera e umoristica del “renga”, la poesia tradizionale giapponese).

Origine Degli Haiku

Per comprendere come siano nati gli haiku e in che modo si siano trasformati, è utile ripercorrere le tappe storiche che hanno portato a quelli moderni, dalle sue origini nella poesia collaborativa giapponese fino alle sperimentazioni contemporanee, sia in Giappone che all’estero.

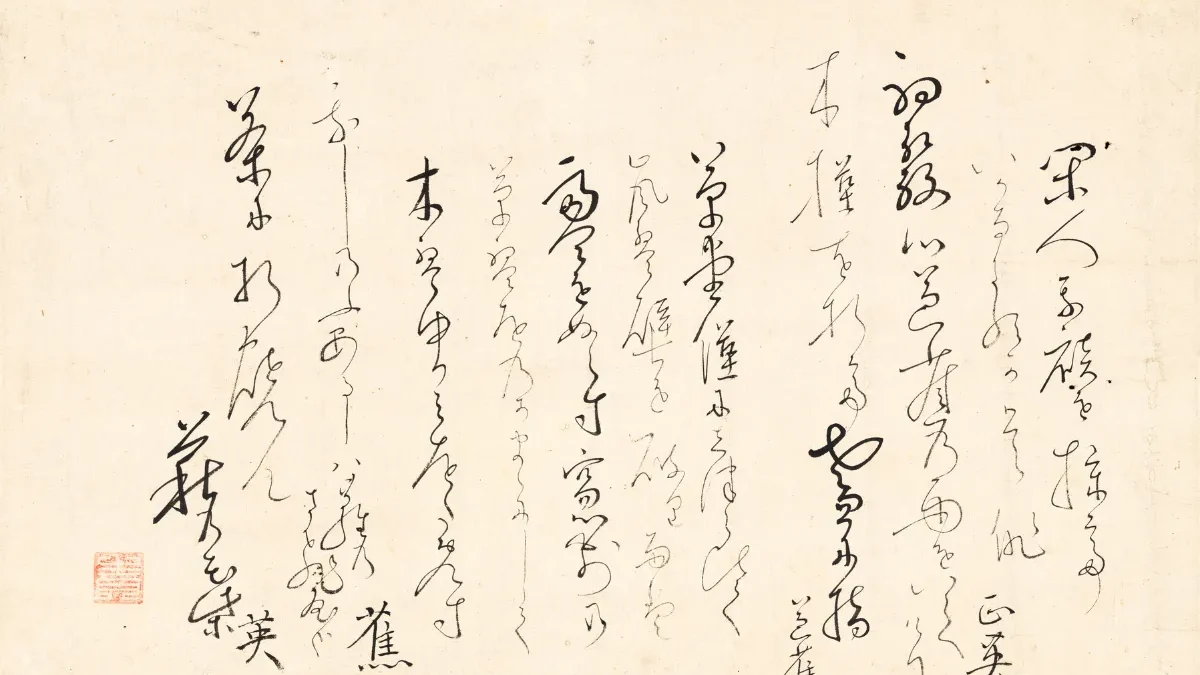

La poesia giapponese vanta una storia millenaria e tra le sue forme più antiche spicca la waka, che per secoli ha rappresentato la quintessenza della sensibilità lirica nipponica. Da essa si sviluppò la renga, una forma poetica collaborativa composta da versi concatenati da più autori. Nel XVI secolo, dalla renga emerse una variante più libera e giocosa: l'haikai no renga (spesso abbreviato in haikai).

A differenza delle forme poetiche più classiche, l’haikai faceva largo uso di espressioni colloquiali e parole cinesi, rompendo con la solennità della tradizione. Fu all'interno di questa forma che si affermarono grandi maestri come Matsuo Bashō, Yosa Buson e Kobayashi Issa, ancora oggi considerati tra i massimi esponenti della poesia giapponese.

Il primo verso della haikai renga era chiamato hokku, e fungeva da saluto agli altri poeti o al luogo e momento dell'incontro. A volte l'hokku veniva composto come poesia autonoma, per esempio durante un viaggio o in occasioni speciali (questi versi indipendenti erano detti jihakku), finendo per evolversi e diventare completamente indipendente: nacque così l'haiku.

Poiché l'hokku era tipicamente composto con cinque, sette e cinque sillabe (5-7-5) e spesso includeva parole stagionali (kigo 季語, originariamente chiamate ki no kotoba), l'haiku moderno ha mantenuto sia questa struttura sia l'uso del kigo.

All'interno di questa corrente, alcuni sostenevano che non bastasse usare un kigo, ma che l’haiku dovesse trattare un tema stagionale specifico (come avveniva nella waka), dando così origine alla tradizione dell’haiku classico.

Quando l'hokku si staccò dalla renga per diventare l'haiku moderno, non era più necessario seguirne rigidamente la forma o il contenuto originale. Così, all’interno di movimenti innovativi, nacquero gli haiku senza stagione (muki haiku) e gli haiku a verso libero (jiyūritsu haiku), che rifiutano la rigida struttura 5-7-5. Un esponente famoso di questa tendenza fu Taneda Santōka.

Caratteristiche Degli Haiku Giapponesi

- Un haiku tradizionale è composto da tre versi con un numero fisso di 5, 7 e 5 sillabe, per un totale di 17. In giapponese, si parla in realtà di on (unità fonetiche), che non corrispondono esattamente alle sillabe occidentali, ma l’impostazione 5-7-5 è diventata un riferimento anche nelle altre lingue.

- Un haiku classico include un riferimento alla stagione (kigo). Questo può essere esplicito (come “neve”, “cicala”, “fiori di ciliegio”) oppure implicito, evocando atmosfere, colori o fenomeni naturali legati a una stagione. Il kigo colloca il momento descritto in un tempo dell’anno e ne amplifica il significato.

- Nella poesia giapponese, il kireji (切れ字) è una parola che crea una pausa o una cesura, introducendo una riflessione, una sospensione o un cambio di prospettiva. Nelle traduzioni o composizioni non giapponesi, questa funzione è spesso resa tramite la punteggiatura o una scelta stilistica.

- Il linguaggio è essenziale, non descrittivo, orientato all’evocazione piuttosto che alla spiegazione. L’haiku punta a catturare un momento fugace, spesso colto nella quotidianità o nella natura, senza commenti o giudizi.

- L’haiku non racconta, suggerisce. Più che spiegare, invita il lettore a sentire qualcosa: un’emozione, una percezione, una sensazione che nasce tra le righe.

- L’haiku non fa uso della rima, né cerca ritmi poetici complessi. L’effetto poetico nasce dalla combinazione delle immagini e dall’uso del silenzio e della pausa.

- I temi ricorrenti sono legati al mondo naturale, al tempo che passa, ai gesti semplici, ma sempre osservati con attenzione e apertura. Anche gli elementi più ordinari possono diventare poesia.

Haiku Per Ogni Stagione

Primavera

1. 古池や

蛙飛びこむ

水の音

(Bashō)

Un vecchio stagno –

una rana si tuffa,

il suono dell’acqua.

Un momento sospeso: la quiete assoluta viene interrotta da un piccolo gesto naturale. La poesia è tutta nel suono e nella semplicità.

2. 春の海

ひねもすのたり

のたりかな

(Buson)

Mare di primavera –

per tutto il giorno

un lento ondeggiare.

Immagine calma e meditativa. Il tempo sembra allungarsi, come le onde leggere di un mare sereno.

3. 菜の花や

月は東に

日は西に

(Buson)

Campi di colza –

la luna a oriente,

il sole a occidente.

Descrive un attimo perfetto: la natura è in equilibrio tra giorno e notte, luce e colore.

Estate

1.五月雨を

集めて早し

最上川

(Bashō)

Le piogge di maggio

ingrossano rapide

il fiume Mogami.

L’estate giapponese comincia con grandi piogge: qui l’acqua porta forza e movimento.

2. 朝顔に

つるべ取られて

もらい水

(Issa)

La vite del fiore di mattina

si è avvolta al secchio:

chiedo acqua al vicino.

La natura interferisce con la vita quotidiana. Un gesto semplice diventa poesia.

3. 夕立や

草の葉にとまる

赤とんぼ

(Shiki)

Scroscio serale –

una libellula si aggrappa

alle foglie d'erba.

Il temporale estivo crea un piccolo dramma: la libellula cerca rifugio, quasi come un essere umano.

Autunno

1.名月や

池をめぐりて

夜もすがら

(Bashō)

Chiara luna d'autunno –

tutta la notte giro

attorno allo stagno.

Un’immagine contemplativa: camminare in cerchio, seguendo la luna riflessa nell'acqua.

2. 初しぐれ

猿も小蓑を

ほしげなり

(Bashō)

Prima pioggerella d’autunno –

anche la scimmia

sembra desiderare un mantello.

Empatia con gli animali: la scimmia diventa simbolo del freddo che arriva e della fragilità.

3. しぐるるや

木の葉をしぐる

鹿の声

(Buson)

Credevo fosse

il fruscio delle foglie –

invece, il bramito del cervo.

Il suono inganna: la natura parla in tanti modi e sorprende. Il cervo evoca solitudine e malinconia.

Inverno

1.初雪や

水仙の葉の

たわむまで

(Shiki)

Prima neve –

fino a piegare

le foglie dei narcisi.

Il delicato peso della neve su un fiore precoce mostra la bellezza e la fragilità dell’inverno.

2. 枯枝に

烏のとまりけり

秋の暮

(Bashō)

Su un ramo secco

si è posato un corvo –

crepuscolo d'inverno.

Tutto è essenziale: ramo, corvo, inverno. Pochi elementi che creano un’immagine intensa e solitaria.

3. 雪とけて

村いっぱいの

子どもかな

(Issa)

Sciolta la neve –

ecco il villaggio

pieno di bambini!

La vita ritorna: la neve che si scioglie lascia spazio alla gioia e al gioco. Un haiku pieno di calore.

L'Haiku in Italia

L’haiku è arrivato in Italia con un certo ritardo rispetto ad altri paesi europei. Fino alla prima metà del Novecento era conosciuto solo in ambiti accademici, soprattutto attraverso traduzioni francesi, inglesi o tedesche.

Il primo vero interesse italiano verso questa forma poetica comincia negli anni '20-'30, ma è con il dopoguerra che si assiste a una crescita concreta, grazie anche all’interesse generale per le culture orientali. e traduzioni italiane dei grandi maestri giapponesi (Bashō, Buson, Issa) arrivano solo a metà Novecento.

Uno dei primi a scrivere haiku in italiano con intento serio è Mario Chini, seguito da autori come Gian Carlo Calza, Giuseppe Ungaretti (in parte), e Andrea Zanzotto, che si avvicina allo spirito dell’haiku pur non rispettandone sempre la forma.

Negli anni ‘70 e ‘80, si diffondono riviste e antologie dedicate alla poesia orientale e alla forma breve. È in questo periodo che si consolida una “scuola italiana dell’haiku”, con una visione spesso più libera rispetto al modello giapponese: molti autori si svincolano dalla rigidità del 5-7-5 e dall’uso obbligatorio del kigo (stagione), privilegiando il senso lirico, l’istantaneità e la suggestione.

Oggi l’haiku è molto amato anche in Italia. Si trova nei blog, nei social, nelle raccolte poetiche e persino nei laboratori scolastici. Esistono concorsi nazionali, gruppi social dedicati e piccole case editrici che pubblicano raccolte a tema.

In Italia sono nati anche movimenti specifici: c’è chi segue la tradizione giapponese classica (forma fissa, uso del kigo, attenzione allo yūgen, cioè la suggestione profonda), e chi predilige forme sperimentali, con haiku “liberi”, o contaminati da riferimenti occidentali, visivi o ironici.

Come Scrivere un Haiku

Vuoi scrivere haiku? Ecco qualche consiglio:

-

Osserva con attenzione

L’haiku nasce dallo sguardo. Un dettaglio, una sensazione, un piccolo evento naturale possono diventare poesia. -

Evita spiegazioni

Mostra, non raccontare. L’haiku non spiega le emozioni: le fa emergere. -

Attenzione alla forma

Tradizionalmente segue lo schema 5-7-5 (sillabe), ma oggi anche forme più libere sono accettate, purché mantengano l’essenzialità. -

Scegli un riferimento stagionale

Anche se non obbligatorio, inserire un elemento legato alla stagione (kigo) aiuta a collocare l’attimo. Evita però di utilizzare le parole primavera, estate, autunno e inverno. -

Scrivi, poi lascia riposare

Come un vino o una foto in camera oscura, l’haiku migliora con il tempo. Rileggilo dopo qualche giorno. -

Leggi gli altri

Dai classici giapponesi (in traduzione) agli autori contemporanei italiani: leggere haiku aiuta a scriverne.